Ce texte est une version de travail en vue d’une publication prochaine d’un ouvrage collectif intitulé «Réfugiés Transmedia», coordonné par Brigitte Gauthier à paraître en septembre 2021 (L’Entretemps, Montpellier). Dans ce chapitre, j’opère un va-et-vient entre mes expériences militantes et une réflexion sur les cadres d’analyse et les concepts qui permettent de mieux saisir la « crise des réfugiés » de 2015-2016. Cette dernière prend place dans un contexte de fermeture hiérarchisante des frontières et d’un accroissement de mesures répressives qui exercent un biopouvoir dont un des effets indirects et de générer une main-d’œuvre corvéable et sur-exploitable. Un retour critique sur cette crise des réfugiés nourrit ensuite une réflexion plus générale sur l’Union Européenne et les tensions qui existent entre sa raison d’être officielle et les politiques menées à l’intérieur des l’espace européen comme à ses frontières.

****

Je commencerai cette contribution comme une narration à propos de mon engagement citoyen aux côtés des réfugiés. Participant à l’organisation de la collecte et de la distribution de vivres et de vêtements destinés à la « jungle de Calais », je suis invité à participer à une mission internationale au Kurdistan irakien au mois de mars 2015. Même si la crise des réfugiés n’a pas encore touché l’Europe, elle a déjà bouleversé les pays de la région. En l’espace de moins de deux ans, près de 6 millions de Syriens, fuyant la guerre civile et l’avancée de Daesh, ont trouvé refuge dans les pays frontaliers. Ils sont près de 3 millions en Turquie, plus de 500 000 au Liban ou en Jordanie et un peu moins d’un million en Irak. A cette population s’ajoutent les réfugiés venant d’Afghanistan.

Je commencerai cette contribution comme une narration à propos de mon engagement citoyen aux côtés des réfugiés. Participant à l’organisation de la collecte et de la distribution de vivres et de vêtements destinés à la « jungle de Calais », je suis invité à participer à une mission internationale au Kurdistan irakien au mois de mars 2015. Même si la crise des réfugiés n’a pas encore touché l’Europe, elle a déjà bouleversé les pays de la région. En l’espace de moins de deux ans, près de 6 millions de Syriens, fuyant la guerre civile et l’avancée de Daesh, ont trouvé refuge dans les pays frontaliers. Ils sont près de 3 millions en Turquie, plus de 500 000 au Liban ou en Jordanie et un peu moins d’un million en Irak. A cette population s’ajoutent les réfugiés venant d’Afghanistan.

Notre mission est composée de journalistes et de membres d’ONG intervenant dans les situations d’urgence médicale et sanitaire. Un des objectifs de la mission est d’évaluer les besoins hors des camps pris en charge par le HCR et d’envisager l’envoi de matériel et d’expertise, sur le plan médical, sanitaire et éducatif.

Après avoir atterri à Suleymaniye, nous prenons la route de Mossoul – encore sous contrôle de Daesh – avant de bifurquer vers Duhok, au nord-ouest de l’Irak. Ce territoire semi-autonome – appelé également Bashur ou Kurdistan irakien – se situe cœur des rivalités régionales et mondiales. Sous administration autonome depuis la première guerre du Golfe, le pouvoir se partage entre deux partis politiques qui sont en même temps fondés sur des structures tribales, à savoir le clan de Mahmoud Barzani, allié à la Turquie, et celui de Jalal Talabani. La rente pétrolière permet d’irriguer un système clientéliste.

Nous avons l’occasion de visiter plusieurs camps d’accueil informels, près de la frontière avec la Syrie. Ces camps ne sont pas pris en charge par le Haut Commissariat aux Réfugiés. Les autorités ont fait construire des rangées d’habitations en parpaings au sein desquels parfois plusieurs familles doivent cohabiter. Rappelons que seule une minorité des réfugiés vivent dans des camps. La majeure partie trouve refuge dans les agglomérations urbaines et, lorsque les capacités de logement sont saturées, les bidonvilles apparaissent. Les réfugiés forment une main-d’œuvre bon marché et on ne les retrouve pas seulement au coin de la rue comme vendeurs à la sauvette, mais aussi dans des ateliers de confection en Turquie ou au Liban. Dans le camp que nous visitons, une permanence médicale est assurée par Médecins sans Frontières. Le personnel des ONG intervenant dans le camp ont témoigné de la précarité des conditions d’existence. Les enfants n’ont pas d’occupation et il n’y aucune scolarisation. Les hommes et les femmes partent vers la ville pour des petits boulots, dans des ateliers de confection ou la restauration. Au pire, ils vendent des cigarettes ou des boissons au coin de rues et finissent parfois la journée comme mendiants à un feu de signalisation.

En Irak, la majeure partie des réfugiés sont kurdes, chrétiens d’Orient ou membres de tribus sunnites qui ont fui les colonnes de Daech – acronyme d’Organisation de l’État islamique. D’autres ont fui Kobané et ne pouvaient pas encore rentrer à ce moment-là. A l’évidence, la majorité d’entre eux ne voyait que l’Europe comme destination. D’autres sont originaire d’Afghanistan et sur la route de l’exil depuis plusieurs années. En effet, le transit par l’Iran se solde souvent par une arrestation et l’obligation de servir dans l’armée iranienne comme main-d’œuvre de corvée.

Crise du fétiche « État-nation » et état permanent de guerre

Depuis vingt ans, la situation au Proche-Orient n’a pas arrêté de se détériorer. La lutte contre le terrorisme, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, constitue un nouvel épisode dans la longue série de conflits armés ayant meurtri la région. Les armes de destruction massive servent de prétexte idéal pour une deuxième guerre du Golfe, qui se solde par une occupation de l’Irak par les troupes de la coalition internationale et, au final, une guerre larvée de plus de dix ans.

En 2011, le Printemps arabe des populations fait trembler les régimes, qu’ils soient du côté des États-Unis ou de celui de la Russie. Les puissances militaires régionales que sont l’Iran et la Turquie se disputent toujours le leadership au niveau régional avec, derrière eux, la rivalité des grandes puissances mondiales. Les enjeux sont géostratégiques avec le pétrole et le gaz comme ressources énergétiques clefs des économies occidentales. La volonté de changement de régime est une des raisons d’être du conflit syrien. Il faut profiter de l’aubaine d’une révolte populaire contre ce régime autoritaire pour ouvrir le passage d’un gazoduc qui relierait le golfe Persique à l’Europe afin de rendre celle-ci moins dépendante du gaz russe.

La guerre civile en Syrie est donc aussi une guerre indirecte où la Turquie utilise les milices djihadistes comme « proxy ». De son côté, le régime libère des milliers de djihadistes qui partent renforcer les rangs des factions islamistes de l’opposition syrienne, sinon pour défendre le califat comme terre promise… En « choisissant son meilleur ennemi », Assad se donne une chance supplémentaire de survie.

Rojava, une étoile dans la nuit

En même temps, au milieu de toute cette violence guerrière, des événements tout à fait inattendus ont lieu. Dans le Nord-Est syrien, une région qui abrite la majeure partie des Kurdes de Syrie et qui est également connue sous le nom du Rojava, la population prend son destin en main. Pendant que le régime syrien livre bataille pour sa survie, des milices kurdes organisent l’autodéfense face à Daech. Entre le régime de Bachar et les Kurdes, un pacte de non-agression. L’été 2014 est marqué par la bataille de Kobané, ville frontalière avec la Turquie, où les YPG et YPJ résistent à l’offensive des djihadistes. Leur courage suscite un élan de solidarité et des centaines de jeunes antifascistes européens rejoignent ce que David Graeber appelle à juste titre les « nouvelles Brigades internationales ».

En peu de temps, les représentants de nouvelles institutions communales et cantonales adoptent une charte constitutive. Les trois cantons d’Afrin, de Kobané et de Kameshli développent des expériences d’autogouvernance démocratique, égalitaire (féministe) et pluri-confessionnel. L’autosuffisance est presque totale : grâce au blé et à l’eau, aux pâturages pour les moutons et à l’énergie hydraulique. Mais cette autonomie pro-Kurdes est inacceptable pour Erdogan. En 2016, après la défaite de ses relais djihadistes, la Turquie décide d’intervenir directement. L’armée turque entre en Syrie et cherche à imposer un corridor de sécurité « contre la menace terroriste » (les Kurdes du PKK) en prévoyant d’y installer des camps de réfugiés. De 2013 à 2019, date où les dernières poches de résistance du califat de Daech sont vaincues, la guerre en Syrie fait plus de 300 000 victimes et autant de blessés et/ou mutilés.

Si j’évoque ces épisodes, c’est pour souligner combien la guerre est omniprésente. Lors de notre visite au Kurdistan irakien, toutes les familles que nous visitons ont des drames qui découlent de la guerre à raconter. Pour les Kurdes, il y a aussi le vécu de répression violente avec des vagues d’arrestations, de disparition et les cohortes de Shaheed, ou martyrs.

Ces épisodes de violence, de terreur d’État comme de guerre ont provoqué des déplacements fréquents de population. Au Kurdistan irakien, nous visitons le camp de Maxmur, un ancien camp de réfugiés devenu un bourg de 15 000 habitants, composé pour la plupart de réfugiés kurdes ayant la Turquie dans les années 1990. Outre la guerre, la sécheresse des années 2009-2011 a provoqué un exode rural massif de travailleurs agricoles. La Turquie construit plusieurs barrages qui réduisent le débit d’eau au niveau des fleuves de Mésopotamie. Dans le bassin du Tigre et de l’Euphrate, les chrétiens chaldéens ou syriaques sont très souvent des propriétaires terriens, dont les travailleurs agricoles sont arabes, cultivant aussi leurs propres lopins de terre. L’addition des guerres et du changement écologique déstabilisent en profondeur les structures sociales.

Une crise inattendue ?

Fin 2014, Daech frappe l’imaginaire des opinions publiques occidentales avec des décapitations spectaculaires – au sens de Guy Debord. Puis, il y a l’attentat contre Charlie Hebdo (7 janvier 2015) suivi en novembre par ceux du Bataclan. En juin de cette même année débute la plus grande crise de réfugiés que l’Europe a connue depuis la Seconde Guerre mondiale. A partir d’avril, le nombre de réfugiés qui tentent la traversée vers les îles grecques augmente de semaine en semaine. En quelques mois, ce sont plus de 500 000 personnes qui arrivent en Grèce pour prendre la route des Balkans et entrer en Europe.

Il ne fait aucun doute que cette vague de départs vers l’Europe est facilitée par Erdogan, qui sait négocier, en 2016, un accord de rétention des départs moyennant des aides financières très conséquentes (de l’ordre de deux fois 3 milliards d’euros versés à Ankara pour financer l’accueil de réfugiés). L’instrumentalisation de la crise des réfugiés ne doit pas faire oublier que, à son origine, on trouve non seulement les guerres et les révoltes contre les régimes autoritaires, mais aussi un changement climatique. Dans ces circonstances, pour ces centaines de milliers de réfugiés, le départ pour l’Europe représente la seule issue pour retrouver une existence digne et se donner un projet de vie. C’est ce mouvement qui entre en collision avec les dispositifs de gouvernance du droit d’asile. Cela invite à considérer que la « crise des réfugiés » n’est en rien un épisode inattendu de la crise migratoire. Elle reflète avant tout le dysfonctionnement dans la gouvernance des frontières et des accords de Dublin qui stipulent que l’introduction de la demande d’asile doit se faire dans le pays d’entrée. Respecter les dispositions de Dublin transforme les pays accessibles telles la Grèce, l’Italie et l’Espagne comme des pays qui doivent gérer l’arrivée de milliers de réfugiés et/ou de migrants. La demande expresse de ces pays d’organiser une répartition des contingents de réfugiés a toujours été refusée par les États membres de l’Europe du Nord. Ce refus se traduit alors par une situation de non-accueil pour ensuite donner lieu à une politique externalisant la gestion du flux de personnes dans des zones tampons, externes à l’Union européenne (UE).

Dans le subconscient européen, fortement teinté par une sorte de mélancolie postcoloniale (Paul Gilroy, 2020), la coïncidence de la crise des réfugiés avec des attentats à Paris et à Bruxelles est alimentée par un climat de peur et de haine envers les populations de confession musulmane. Qu’ils soient réfugiés ou migrants ne change rien au fait qu’ils incarnent une menace pour un bien-être déjà fortement éprouvé par des décennies de contre-réformes néolibérales. Fermer les frontières et restreindre le droit d’asile est perçu comme un impératif catégorique moral pour éviter pire. Même sans être au pouvoir, la droite extrême réussit déjà à faire appliquer une partie de son programme. Or, rappelons que 1,5 million de réfugiés qui entrent en Europe en 2015-2016 ne représentent que 0,2 % de la population de l’UE. Offrir un accueil respectueux de la dignité humaine, temporaire ou durable, ne coûterait jamais plus que 25 milliards d’euros par an ; un montant quand même très éloigné des 1 000 milliards d’évasion et de fraude fiscale dont souffre la zone euro chaque année.

« Solidarity for all »

Depuis, les pays comme la Grèce et l’Italie sont confrontés à l’arrivée massive de milliers de réfugiés et l’agence européenne Frontex assure un rôle de plus en plus répressif. L’espace Schengen se fissure et on voit partout apparaître des politiques criminalisant la solidarité avec les réfugiés. Cela n’empêche pas la solidarité de se développer. De Dunkerque à Calais, en passant par la frontière franco-italienne, des réseaux de solidarité se structurent. A Calais, j’ai pu rencontrer des bénévoles britanniques apportant provisions, tentes et kits de survie. A Bruxelles, le campement de réfugiés du parc Maximilien reçoit le soutien des habitants aux alentours. Ces derniers organisent l’accueil de femmes et d’enfants chez l’habitant. En Grèce, pourtant mise à l’épreuve par des politiques d’austérité, les réseaux de solidarité mettent en place un soutien médical et la construction d’infrastructures sanitaires.

Le port industriel de Lavrio, situé à 90 kilomètres d’Athènes, abrite un camp autogéré de réfugiés kurdes. Une aile du bâtiment a été construite dans les années 1920, lors de l’échange de populations entre la Grèce et la Turquie. Au début des années 1950, près de 250 000 résidents grecs orthodoxes fuient la ville d’Istanbul après des pogroms qui ont fait des dizaines de morts. Depuis 2015, le camp est autogéré par une Komùn du mouvement de libération kurde. Il a été équipé et approvisionné maintes fois avec des convois de solidarité venant de France, avec le soutien actif de la CGT des ports et docks de Marseille ainsi que la mouvance régionaliste bretonne. Le bâtiment est organisé avec des espaces de vie communautaire – cantine, réfectoire, bibliothèque – et des appartements familiaux ou des dortoirs. C’est une sorte de havre de paix, mais aussi une zone de transit, lieu de repos avant de repartir vers le Nord.

Dans le port du Pirée, près d’Athènes, les réfugiés dorment à même la rue. Peu à peu, des immeubles désaffectés sont investis. Municipalité, région et instances gouvernementales apportent de l’aide ou laissent les associations faire le nécessaire afin que cantines, douches et dortoirs soient mis à disposition des milliers de réfugiés en transit.

Quelques lieux sont devenus des symboles. A Athènes, le City Plaza Hotel, abandonné par sa propriétaire en pleine crise de la dette, est réouvert avec le soutien des réseaux de solidarité anarchistes d’Exarchia. En quelques mois, le bâtiment abrite près de 180 personnes, essentiellement des familles d’Afghanistan. Ce lieu où une existence humaine reprend timidement, avec des formes d’autogestion pour l’approvisionnement, des activités scolaires, une attention spécifique pour la condition féminine, est brutalement fermé par la droite revenue au pouvoir. Il semble que la gouvernance de la question des réfugiés privilégie les camps de rétention et la répression du « trafic humain ».

Élaborer un cadré interprétatif adéquat

Mon engagement militant dans la solidarité avec les réfugiés m’a fait prendre conscience de l’importance d’un cadre interprétatif adéquat. Scientifiquement parlant, tout plaide en faveur d’une distinction entre la question du droit d’asile, celle des réfugiés et celle des migrations. Cette volonté de dissocier les questions se fait aussi en réaction aux amalgames que l’on retrouve dans les discours d’extrême droite. Or, en réalité, ces trois questions se recouvrent en partie. Le droit d’asile est devenu une manière d’émigrer. Les raisons qui poussent à introduire une demande d’asile sont souvent composites : répression, délit d’opinion, interdiction de pratiquer une profession, orientation sexuelle, mariage forcé et féminicide font beau ménage avec la précarisation des conditions d’existence dans des vastes régions du globe terrestre… Les réfugiés au sens de la convention de Genève correspondent à une catégorie administrative plus étendue que les demandeurs d’asile. Le phénomène migratoire a changé ces dernières années. J’y reviendrai ultérieurement. Toujours est-il qu’il existe aussi des réfugiés « économiques ». Or, les motivations économiques – reconstruire un horizon de vie qui permet une amélioration matérielle des conditions d’existence – ont également des causes politiques. Dans le maelström de la crise, il devient difficile de distinguer les choses. Les Afghans que j’ai pu croiser sont des jeunes instruits, diplômés. Leurs familles ont vendu des biens immobiliers et/ou se sont endettées pour financer un voyage qui prend parfois des années. Les enquêtes sociologiques sur les migrants en Afrique du Nord, qui ont traversé le Sahara et tentent la traversée à partir du Maroc ou de la Libye sont très souvent aussi des jeunes hommes et femmes qui ne sont pas issus des catégories les plus pauvres dans leurs pays d’origine. Celles et ceux avec qui je me suis entretenu à Athènes en 2016 étaient souvent des enseignants, des petits fonctionnaires ou des commerçants.

L’inversion des flux migratoires

Contre les idées reçues, il faut rappeler sans cesse que, en termes relatifs, les migrations sont restées stables au cours du dernier siècle. Encore aujourd’hui, le cumul des phénomènes de l’émigration et de l’immigration ne représente que 3 % de la population mondiale. De 1990 à 2018, le nombre de migrants passe de 165 à 250 millions. Cette augmentation, étalée sur près de trente ans, correspond grosso modo à la croissance de la population mondiale. Les migrations Sud-Sud augmentent beaucoup plus fortement que les migrations Sud-Nord. La migration Nord-Nord est également en augmentation, bien qu’elle soit principalement intra-européenne. En revanche, la migration Nord-Sud – ou plutôt de l’Europe vers les Amériques – s’est progressivement éteinte.

Contre les idées reçues, il faut rappeler sans cesse que, en termes relatifs, les migrations sont restées stables au cours du dernier siècle. Encore aujourd’hui, le cumul des phénomènes de l’émigration et de l’immigration ne représente que 3 % de la population mondiale. De 1990 à 2018, le nombre de migrants passe de 165 à 250 millions. Cette augmentation, étalée sur près de trente ans, correspond grosso modo à la croissance de la population mondiale. Les migrations Sud-Sud augmentent beaucoup plus fortement que les migrations Sud-Nord. La migration Nord-Nord est également en augmentation, bien qu’elle soit principalement intra-européenne. En revanche, la migration Nord-Sud – ou plutôt de l’Europe vers les Amériques – s’est progressivement éteinte.

Le grand retournement concerne l’Europe qui, malgré l’arrivée des Gastarbeiter (travailleurs immigrés) et le retour des colons dans l’après-guerre, maintient un solde d’émigration positif jusque dans les années 1970. Si la France – et c’est sa singularité – est, depuis le XIXe siècle un pays d’immigration, des pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Irlande ou encore l’Allemagne sont, des pays d’émigration, au moins jusqu’à la fin des années 1950. Cette réalité, rappelée par le démographe Maks Banens (2009) dans la revue Les Mondes du Travail, est bien souvent négligée :

« Le siècle des émigrations qui s’est ouvert en 1848, pour gagner tout le continent européen, s’est refermé à partir des années 1950, en laissant l’Europe de l’Est provisoirement en dehors de ce mouvement d’ensemble qui concerne toute l’Europe, sauf la France. La deuxième tendance générale est l’augmentation de la mobilité. Il est devenu fréquent, en Europe, que les immigrations et les émigrations soient dix fois plus grandes que le solde migratoire du pays en question. Cette augmentation de la mobilité n’est pas à confondre avec celle supposée des migrations définitives, et il n’est pas certain que ces dernières soient plus importantes que celles qui ont peuplé l’Amérique du Nord » (Banens, p. 40-41).

Tout aussi important est le fait que les flux migratoires contemporains suivent des schémas différents de ceux des migrations de colonisation des XIXème et XXème siècles. Aujourd’hui, les migrants appartiennent très souvent à des diasporas ; ils vont et viennent d’un pays à l’autre. À Londres, 75 % des ressortissants étrangers restent moins de cinq ans. A Rome, à Bruxelles ou à Paris, plus de 50 % des étrangers non européens y résident moins de cinq ans. Les femmes franco-guinéennes achètent à Dubaï de grandes quantités de textiles fabriqués en Chine pour les revendre au sein de la diaspora en Europe ou dans les pays d’origine. Les membres de la confrérie des Mourides du Sénégal commencent leur parcours initiatique en étant colporteurs dans les rues de Barcelone et le terminent en ouvrant un commerce dans leur région natale, sinon un bureau d’import-export à New York ou à Paris. Parfois, c’est l’Etat qui fournit la main-d’œuvre ; je pense aux contingents de travailleurs philippins qui œuvrent dans le golfe Persique. La migration de main-d’œuvre en provenance de l’Europe de l’Est connaît également des fluctuations importantes : en quinze ans, seulement 20 % des 800 000 travailleurs des pays de l’Europe de l’Est se sont installés en Angleterre, principalement lorsque la famille a des enfants. Il est dès lors important de ne pas s’arrêter aux statistiques officielles. Quand le nombre de résidents étrangers dans certains pays de l’UE est passé de 8 à 12 %, il faut mesurer dans quelle mesure cette augmentation est d’abord due à l’arrivée d’émigrants intra-européens…

L’exil et la fuite comme seule issue

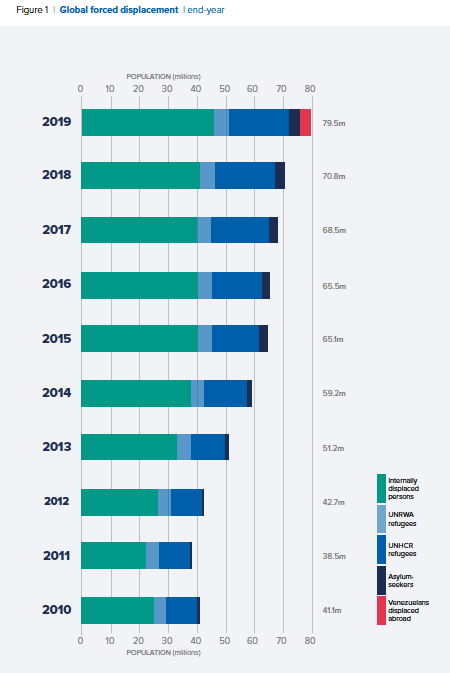

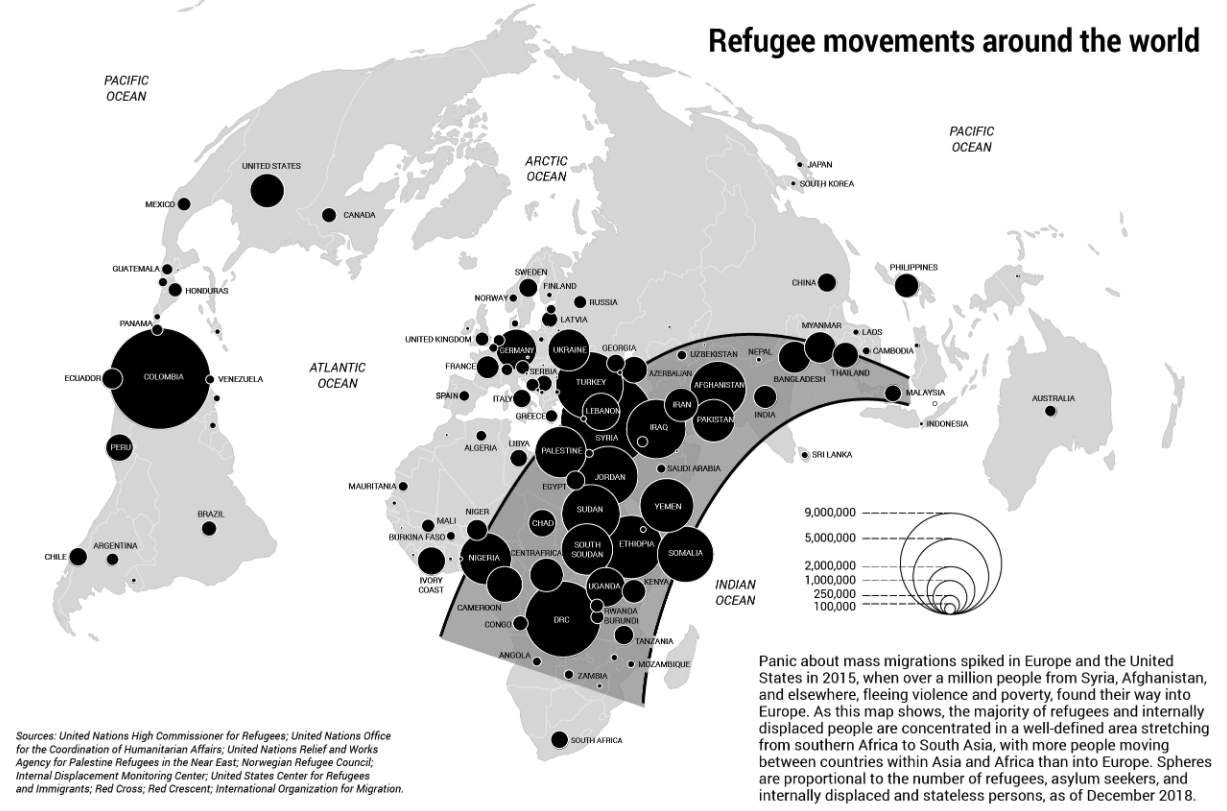

Si les migrations restent stables, le nombre de réfugiés est en revanche en hausse depuis une décennie. Dans son rapport de 2019, l’HCR comptabilise à l’échelle mondiale 79,5 millions de « personnes déplacées » là où il en comptait 40 millions en 1990, un chiffre qui est resté stable jusqu’en 2010. C’est donc surtout au cours de la décennie écoulée que près de 40 millions de personnes ont « cherché refuge ». Mais la moitié des 79,5 millions des personnes déplacées sont restées dans leurs propres pays, en proie aux guerres, conflits, inondations ou sécheresses, l’autre moitié est cataloguée comme réfugiés. Parmi ces 40 millions, il faut distinguer 4,2 millions de demandeurs d’asile, 5,6 millions de réfugiés palestiniens sous mandat de l’ONU et 3,7 millions de Vénézuéliens. A côté de ces 13,5 millions, il reste donc 26,5 millions de réfugiés au sens strict du terme. En 2020 comme en 2011, 80 % sont originaires d’une poignée de pays, en proie à la guerre et aux conflits armés.

Si les migrations restent stables, le nombre de réfugiés est en revanche en hausse depuis une décennie. Dans son rapport de 2019, l’HCR comptabilise à l’échelle mondiale 79,5 millions de « personnes déplacées » là où il en comptait 40 millions en 1990, un chiffre qui est resté stable jusqu’en 2010. C’est donc surtout au cours de la décennie écoulée que près de 40 millions de personnes ont « cherché refuge ». Mais la moitié des 79,5 millions des personnes déplacées sont restées dans leurs propres pays, en proie aux guerres, conflits, inondations ou sécheresses, l’autre moitié est cataloguée comme réfugiés. Parmi ces 40 millions, il faut distinguer 4,2 millions de demandeurs d’asile, 5,6 millions de réfugiés palestiniens sous mandat de l’ONU et 3,7 millions de Vénézuéliens. A côté de ces 13,5 millions, il reste donc 26,5 millions de réfugiés au sens strict du terme. En 2020 comme en 2011, 80 % sont originaires d’une poignée de pays, en proie à la guerre et aux conflits armés.

Autre fait à rappeler en permanence : 73 % des réfugiés sont accueillis dans des pays frontaliers aux leurs ; 85 % des réfugiés sont accueillis dans des pays en voie de développement (PVD) et 27 % sont originaires des pays les plus pauvres de la planète. Sur la décennie 2010-2019, le HCR comptabilise « au minimum » 100 millions de déplacés de force (forcibly displaced) dont seulement 11 % sont des demandeurs d’asile. Tous les autres sont considérés comme des réfugiés au sens de la convention de Genève de 1951. Sur l’ensemble de la décennie, 68 % des réfugiés sont originaires de cinq pays : 6,6 millions de Syrie ; 3,7 millions du Venezuela ; 2,7 millions d’Afghanistan; 2,2 millions du Sud Soudan Soudan et 1,1 million du Myanmar.

Une dernière observation d’importance : la crise des réfugiés perdure. Sur les 100 millions de déplacés, en dix ans, seul un tiers a pu retourner dans son pays d’origine, les autres vivent de façon semi-permanente dans des camps, sinon parmi les habitants du pays d’accueil. Seuls 8 % des demandeurs d’asile obtiennent un droit de séjour de type long et une fraction de ceux-ci obtiennent la nationalité du pays d’accueil.

La frontière comme impératif catégorique politique

Les frontières ne protègent pas d’un nuage radioactif, tout le monde l’admettra sans peine. Mais en cas de pandémie, les frontières deviennent un leitmotiv de premier ordre et, à défaut de pouvoir vraiment les fermer, il faut exercer un contrôle étroit sur les entrées et les sorties. A l’évidence, nous retrouvons, avec la pandémie, les discours qui font écho à la crise des réfugiés de 2015. Bien sûr, cette question des frontières préexistait, mais à « bas bruit », comme un phénomène relativement contingent.

Nonobstant l’injonction de fermeture des frontières, la France et d’autres pays connaissent des mobilisations de sans-papiers pour une régularisation et l’obtention d’un statut. On peut citer l’occupation de l’église de Saint-Ambroise en 1996 ou encore quand les sans papiers ont fait grève dans la restauration au cours des années 1998-2002. Le besoin de main-d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie a certainement favorisé la régularisation de près de 200 000 clandestins en Espagne ou en Italie au cours de la période 2000-2010. Employée comme saisonniers pour la cueillette des tomates, des fraises et d’autres fruits, cette main-d’œuvre finit par obtenir un statut légal nécessaire à sa stabilisation sociale. Les situations de guerres aux portes de l’Europe, comme en ex-Yougoslavie, provoquant l’arrivée de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés d’un autre type mais, au final, leur nombre est relativement limité et l’accueil dispersé dans les pays de l’UE se déroule sans trop de tensions. Cette situation change brutalement en 2015, à la suite de la guerre civile en Syrie. Durant l’été 2015, nous voyons les embarcations qui chavirent et des milliers de réfugiés débarquer de canots pneumatiques sur les îles grecques en mer Égée. Un grand nombre d’entre eux prend la route des Balkans.

Du million de réfugiés arrivés en Europe en 2015, plus de la moitié trouvent un accueil en Allemagne. Le Wir Schaffen Das (« nous, on peut le faire») d’Angela Merkel mélange courage et opportunisme : le courage parce qu’une fraction non négligeable de son électorat est vent debout contre les réfugiés-migrants ; de l’opportunisme puisqu’il existe un grand besoin de main-d’œuvre. Depuis 2010, les postes de travail à pourvoir sont de plus en plus nombreux puisqu’une génération entière de baby-boomers est en train de partir à la retraite. L’atonie des naissances est telle que le marché du travail requiert un besoin net de 500 000 travailleurs par an, rien que pour remplacer les départs à la retraite, alors que le système éducatif n’en fournit que la moitié environ. On comprend mieux pourquoi, en Allemagne, le nombre de travailleurs étrangers passe de 1,8 million à 3,85 millions de 2010 à 2019 (Duell et Vetter, 2020, p. 12).

Cela démontre à nouveau qu’il est difficile d’avoir une compréhension sociologique de la question en limitant l’analyse à sa définition politico-administrative. En réalité, nous avons affaire à une question qui mêle les migrations, la mobilité internationale et les besoins de main-d’œuvre avec, en arrière fond, les tensions géostratégiques, la croissance des inégalités économiques et la recrudescence de situations d’urgence.

Frontières de papier

Nous l’ignorons souvent, mais la première des frontières n’est pas tracée sur la carte, mais formée par une liste administrative. L’UE mobilise, au niveau des accords de Schengen, une liste des pays dont les ressortissants ont besoin d’un visa pour entrer dans cette zone du même nom, pour une période limitée ou pour un nombre restreint de raisons. Cette liste compte 135 États sur les 190 que le monde connaît. Tous les autres pays se retrouvent sur une liste « blanche » (sic), dont la majorité sont des pays de l’OCDE et près de la moitié sont des pays de l’UE. Les ressortissants des pays de cette liste « blanche » ne doivent jamais penser au visa d’entrée. Ce régime de frontières stipule aussi que l’on peut voyager de ces 55 pays vers 173 pays. Une personne née à l’intérieur d’autres frontières, comme la Syrie, est autorisée à voyager sans visa vers 38 pays et une personne d’Afghanistan, vers seulement 18 pays. Le droit à la mobilité géographique est donc très inégalement réparti au sein de la population mondiale.

Pour Henk van Houtum (2020), géographe à l’université d’Utrecht, aux Pays-Bas, cette situation s’apparente à une ségrégation globale, avec des conséquences sociales de grande envergure : « A l’évidence, ce régime de frontières est de nature “biopolitique” et contribue à un apartheid géopolitique mondial. Tous ceux qui, par le fruit du hasard, ont la nationalité d’un pays soumis à l’obligation de visa et qui, de plus, n’appartiennent pas aux classes aisées, ne peuvent franchir les frontières de leur pays. Pour ceux qui sont nés au sein d’un État que l’on retrouve sur la mauvaise liste, il ne leur reste plus que l’accès clandestin et irrégulier. »

En près de vingt-cinq ans, plus de 30 000 personnes sont mortes par noyade en Méditerranée. Pour les survivants arrivés en Europe, les dangers sont loin de se terminer, comme nous le constatons encore aujourd’hui avec les tentatives de traversée de la Manche. En quelques années, nous avons vu apparaître des camps de fortune (sic) de réfugiés près des lieux de passage transfrontaliers. Nous voyons tous les jours des centaines de personnes en train de dormir à même le sol, sinon en s’abritant sous des tentes. Ce type de scènes que j’avais vues la première fois en 2014 à Athènes est devenu récurrent dans les paysages urbains de Milan, de Paris ou de Bruxelles.

Qu’est-ce que un « régime de frontières » ?

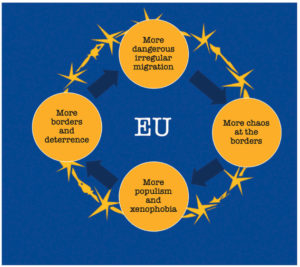

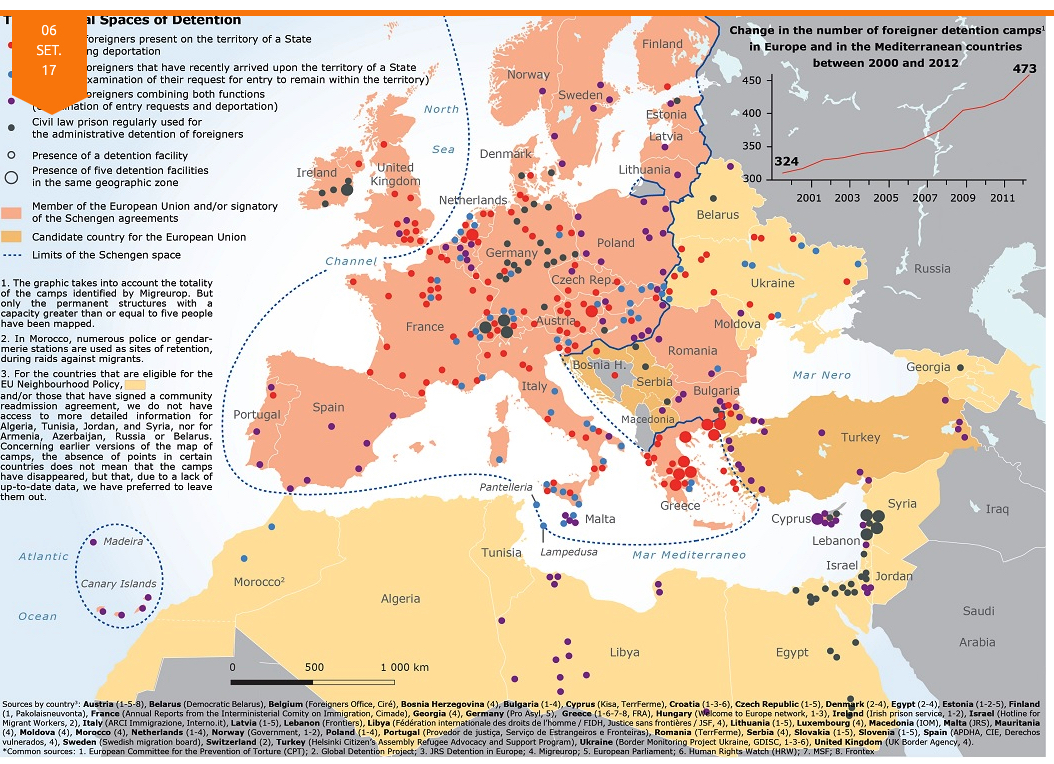

Evitons de nous laisser aveugler par une soi disante singularité de la crise des réfugiés de 2015. Rappelons comment celle-ci a été traitée par l’UE: en maintenant le plus possible ces réfugiés dans la région, en organisant depuis 2017 des push backs, en accordant des crédits financiers à la Turquie pour gérer l’accueil de réfugiés sur son territoire, en renforçant les contrôles et la répression dans les pays de la ligne de front et last but not least, en expulsant une fraction des clandestins « non régularisables ». De mon point de vue, l’ensemble de ces dispositifs permet d’identifier les éléments constitutifs d’un régime de gouvernance des frontières.

Nous avons déjà mis en évidence comment la première des frontières est une frontière en papier. Les démarcations géographiques expriment avant tout un rapport hiérarchique, une relation qui organise et distribue spatialement les personnes et les rapports sociaux. Pour Nicholas Di Genova (2016), les frontières sont « le produit congelé ou la distillation d’un confluent d’activités humaines, ou de processus de production politique, juridique et sociale ».

Pour ce géographe de l’université de Houston, aux États-Unis, les frontières sont des moyens de production pour la création et le maintien de différences sociales au niveau spatial :

« Les différences spatiales générées par les frontières – ou, plus précisément, ces activités de création de frontières – sont avant tout associées au pouvoir souverain des États-nations et à la manière dont le nationalisme divise le globe entier et subdivise l’humanité en populations distinctes.»

Cette subdivision de la condition humaine a existé à d’autres époques aussi, mais faisait rarement appel à un tracé territorial administrativement établi et adossé à l’État. Considérant que l’État-nation, en tant que forme présumée et omniprésente de la vie politique, n’existe que depuis moins de deux siècles, il faut également penser la prolifération de la « nation » comme un rejeton de la modernité capitaliste. Jusqu’aux XVIIIe-XIXe siècles, le monde est subdivisé en empires. Les entités subalternes oscillent entre allégeance et rébellion. Lorsque les luttes anti-coloniales brisent le système colonialiste, le monde géopolitique se reconfigure en consacrant le modèle de l’État-nation à l’échelle mondiale avec, comme couronnement, l’Organisation des Nations unies. En tant que système politique territorialisé, l’État-nation est devenu la forme universelle d’organisation de la Res Publica, mais sans annuler l’existence de rapports impérialistes ou néocolonialistes. Le monde est aujourd’hui plus que jamais quadrillé par des frontières dont la tendance est au durcissement, via une militarisation et une augmentation des contrôles. Ceux-ci ne sont pas également distribués, mais reflètent justement un ordre mondial inégalitaire, enfermé dans un système inter-étatique hiérarchisé.

Durcissement des frontières et logiques répressives

Les frontières demeurent des moyens de production pour le maintien des différences spatiales, qui vont nourrir le sentiment nationaliste selon lequel chaque État-nation devrait s’appuyer sur une population « à son image », et ainsi produire son peuple (national) putatif. Pour Di Genova, il s’agit ici d’une fiction réelle, d’une construction qui s’est faite très souvent par le haut (avec les élites économiques et politiques comme agents) et parfois aussi « par le bas » (les nations opprimées qui se libèrent). Mais dans les deux cas de figure, elle est la prémisse sacrée de la souveraineté moderne et le fondement de la notion de souveraineté populaire démocratique, dont toute souveraineté étatique est censée dériver.

C’est pourquoi il faut également considérer la frontière comme une technologie du biopouvoir. Sous cet angle, on voit apparaître bon nombre d’affinités électives entre nationalisme et racialisation. Il existe une complicité entre l’interprétation essentialiste de la nation (on n’y échappe que très difficilement) et les notions d’ascendance partagée ou de parenté commune qui constituent le fondement de la différence racialisée entre les êtres humains. Par conséquent, la différence que produit une frontière tend à faire écho à une altérité racialisée. Il s’agit en l’occurrence d’une différence essentialisée entre un « nous » prétendument national et un « eux » qui renvoie à celles et à ceux qui se situent de l’autre côté de la frontière, le reste de l’humanité en somme… Il ne faut donc pas s’étonner que les descendants des colonisés soient devenus la cible de divers degrés de violence endémique aux frontières. Cela doit nous conduire à comprendre que la violence est aussi une forme productive et qu’elle implique un certain type de travail. Dit autrement, la violence n’est pas seulement répressive ou destructrice, mais sert également souvent une fin productive.

Il ne fait aucun doute que les border regimes et le biopouvoir qui les sous-tend sont extrêmement puissants dans leur capacité productive. Les régimes de frontière exercent une violence et suivent une escalade mortifères, avec des risques de noyades, du mutilations, d’esclavage (sexuel), de viols et de tortures, ou encore d’enlèvements et autres formes de prédation sur l’existence. Cela justifie le fait d’évoquer une « nécropolitique », sorte de complément de l’impératif biopolitique.

Les recherches récentes en sciences sociales sont peu à peu contraintes d’adopter ce cadre théorique, tant les interventions en mer Méditerranée se sont militarisées, parfois même en lien avec des centres de commandement de l’Otan ! Pour Glenda Garelli et Martina Tazzioli, cette guerre hybride contre les réseaux mafieux de trafic humain ne représente qu’un prétexte pour une biopolitique militarisée contre les migrations (Garelli et Tazzioli, 2017).

Sachant que les politiques de répression ne visent pas à interdire l’accès, mais à imposer une sélection, on peut dire que cette violence sert à filtrer parmi les migrants « illégalisés » – donc toutes et tous vulnérables – celles et ceux qui seront soumis à un régime de travail coercitif et surexploitant lorsque qu’ils rejoignent la main-d’œuvre clandestine.

« La violence aux frontières sert à discipliner les migrants et les réfugiés lors de leurs passages illégaux par le biais de parcours d’obstacles qui défient la mort. La violence terrifiante et traumatisante de ces régimes frontaliers, en d’autres termes, ne sert qu’à exclure des gens au point de discipliner ceux qui réussissent à traverser, et sert donc de stratégie de capture, par laquelle ceux qui réussissent à traverser ne risquent pas de partir un jour et de devoir ensuite braver à nouveau le passage de la frontière. Les coûts et les dangers sont tout simplement trop prohibitifs. Mais à nouveau, les migrants sont précisément capturés de cette manière parce que leur travail illégal et précarisé est souhaité et fonctionnel – pour autant qu’il soit le plus vulnérable et le plus disponible possible »[1].

Le régime de frontières est un bio-pouvoir productif de main-d’œuvre

Les polémiques autour de la « crise des réfugiés » insistent souvent sur la nécessité de distinguer les réfugiés de guerre ou réfugiés économiques des autres, « véritables » demandeurs d’asile, à traiter au cas par cas. Ces distinctions m’ont toujours semblé artificielles. Tout comme la distinction entre réfugiés économiques et politiques qui suggère que les premiers seraient des parasites, les seconds des personnes à qui s’applique la convention de Genève.

Les multiples rencontres avec les réfugiés m’ont fait comprendre leur point de vue. On en tire comme conclusion qu’il importe peu si les raisons de partir sont liées de près ou de loin à la guerre, à la pauvreté, à la sécheresse, au chômage. Souvent, il s’agit d’un mix et, très souvent, ceux qui arrivent à bon port, en Europe du Nord, ce sont celles et ceux qui ont été aidés le plus aisément par la vente de biens ou la présence de membres de la famille déjà présents en Europe. Après, selon les situations, le choix de l’exode se fait en tenant compte d’une multitude de facteurs, qui sont parfois très personnels aussi. Mais lorsqu’il n’y a plus moyen de mettre en pratique un projet de vie, d’existence, de voir ses diplômes reconnus, de prospérer en affaires, de fonder une famille, partir est un choix qui comporte des risques très lourds, mais aussi la seule possibilité de se doter d’un horizon…

Mes rencontres sur les routes conduisant en Europe m’ont permis de comprendre que les régimes de frontière ne pourront jamais annihiler la volonté de ces personnes. Certes, il existe des différences de parcours entre celles et ceux qui réussissent à franchir les frontières, parfois après plusieurs années de tentatives infructueuses et de vie « en stand-by ». Il y a celles et ceux qui, grâce aux ressources financières familiales, franchissent très facilement les frontières. Au mieux, c’est la poursuite d’études universitaires qui ouvrent les portes de l’Europe et, au pire, il faut entre 15 000 et 20 000 € pour atteindre le Vieux Continent. Au final, que la traversée soit dangereuse ne décourage pas grand monde. Il y a aussi les réfugiés qui sont confinés dans les camps de rétention ou qui attendent dans des camps auto-organisés dans des zones frontalières, parfois soumis au travail forcé. On connaît ces lieux : Calais, Lampedusa,… Ceux-là sont relégués à une attente indéfinie, ne peuvent ni retourner en arrière ni avancer.

Mais de telles situations contredisent nullement l’hypothèse de la frontière comme moyen de conversion de vies mobiles en main-d’œuvre hautement exploitable. Ces situations de déshérence et de relégation font partie d’un processus « élargi » qui va discipliner les migrants dans leur condition socio-politique de main-d’œuvre disponible. On peut même dire que cette disponibilité représente la fonctionnalité première de leur employabilité et qu’elle est fondée sur l’application pratique de la disponibilité de leurs vies. On peut dès lors considérer le régime de frontières comme un moyen d’exercer non seulement un bio-pouvoir, mais aussi un dispositif qui produit une main-d’œuvre.

Il est également un bio-pouvoir contesté

Il me semble essentiel de ne pas appréhender les populations migrantes comme inertes ou soumises. Mes travaux sur les résistances au travail (Bouquin, 2008 ; 2020) sont fondés sur une inversion conceptuelle qui consiste à considérer que le capital, en tant que richesse dérivée du travail – à travers l’extorsion de survaleur réalisée en mobilisant l’énergie humaine, son intelligence et sa vitalité – demeure dépendant de la force de travail. Le capital tente de subsumer le travail vivant, mais il n’y arrive jamais totalement de manière permanente. Les récalcitrants deviennent des résistants qui deviennent des opposants critiques, qu’il faudra exclure et remplacer par d’autres, à domestiquer aussi. Cette approche s’applique aussi aux catégories migrantes, qu’elles soient « surprécarisées » et surexploitées n’y change rien, bien au contraire.

Pour Nicholas Di Genova, plutôt que traiter la mobilité humaine comme l’épiphénomène d’une infrastructure objective et matérielle, supposée respecter ses propres lois et son propre élan, il faut avant tout analyser le biopouvoir des frontières à la lumière de leur finalité et de ses résultats. Certes, ces politiques visent la production d’une main-d’œuvre corvéable et malléable à volonté, mais cela ne signifie pas que les réfugiés-migrants vont se limiter à ne jouer que la partition qui leur est dévolue. Le grand nombre de luttes de sans-papiers, avec ou sans soutien syndical, en témoignent.

Ces faits de résistance et de lutte, parfois même de révolte (comme c’est le cas dans les camps de rétention sur les îles de la mer Égée), témoignent à leur manière de la primauté de la liberté de mouvement en tant que force subjective et créative, et puissance productive, à laquelle les régimes de frontière sont intrinsèquement des réponses. Il s’agit de formations réactionnelles des États qui cherchent à maintenir et à affirmer leur pouvoir souverain.

C’est bien l’autonomie du sujet et l’autonomie de l’action qui conduisent à des réponses et à des régimes répressifs et de contrôle, et non l’inverse. Il faut par conséquent appréhender les réfugiés comme acteurs et leur attribuer une capacité réflexive (un rôle d’agency si on veut), même lorsqu’ils sont pris dans les mailles d’un filet répressif qui décidera de la légitimité de leur demande d’asile. On ne peut donc pas réduire les demandeurs d’asile à l’état de victimes, d’objets de compassion, de pitié ou de la protection d’autrui.

Les réfugiés manifestent leurs projets de mobilité et mobilisent tactiquement et stratégiquement des conduites visant à la poursuite de leur projet de vie. Bien sûr, les réfugiés agissant de la sorte apparaissent comme migrants, ce qui les fragilise. Ils vont donc opter pour la ruse et les manières d’agir qui permettront de ne pas se faire démasquer. Pour Di Genova, suivant ici les travaux de Glenda Garelli et de Martina Tazzioli, « l’autonomie de la migration est intrinsèquement et objectivement politique, dans la mesure où les migrants et les réfugiés peuvent être compris comme agissant d’une manière qui affirme la primauté de leurs besoins humains sur et contre les autorités chargées de faire respecter les frontières, et la loi, et l’État ».

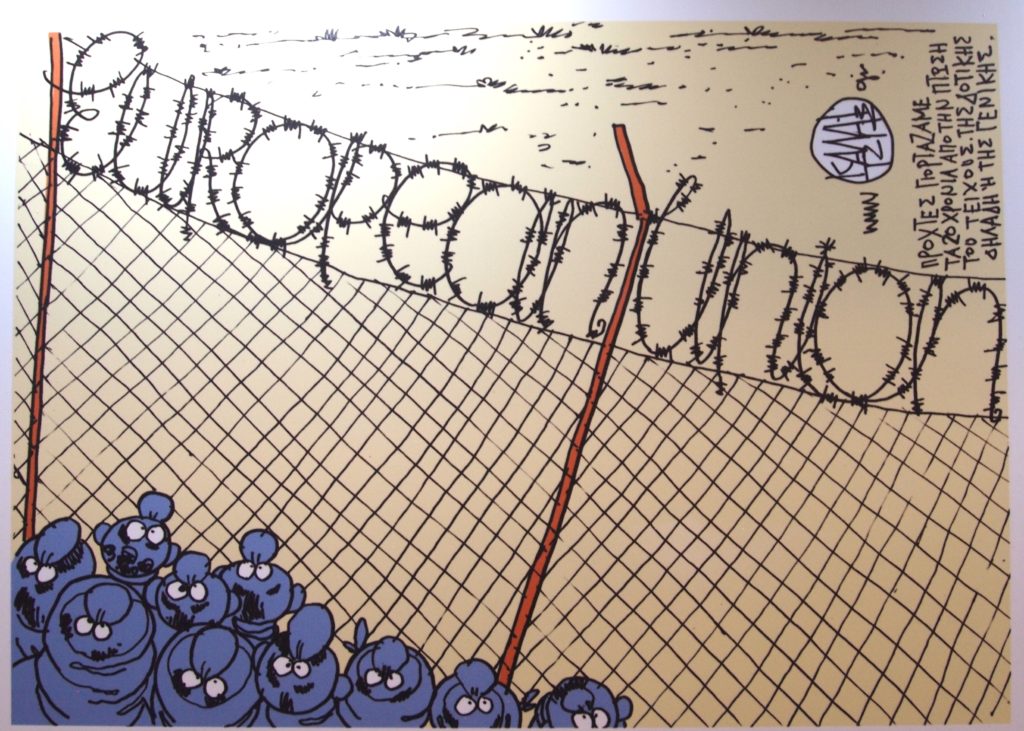

Quand la forteresse Europe détruit la mythologie européenne

Beaucoup a été écrit sur la « forteresse Europe », une appellation qui est désormais entrée dans le langage commun, avec une connotation négative ou positive. Que cela plaise ou non, il faut bien constater l’augmentation des prises de position qui assument la forteresse Europe au nom de l’idéal européen à protéger.

Les défenseurs d’une politique de fermeture des frontières considèrent celle-ci comme un « mal nécessaire » puisque l’inverse produirait un afflux massif, ce qui ne manquerait pas de provoquer un « effondrement des institutions de la solidarité ». La répression est donc inévitable, indispensable puisque, sans elle, l’appel d’air fonctionnerait à plein régime et l’arrivée massive de migrants-réfugiés ne tarderait pas à déclencher une poussée de fièvre xénophobe et populiste…

Du côté des opposants à la forteresse Europe, nous retrouvons bien sûr les humanitaires radicaux de type No Border pour qui la frontière est un mode de contrôle et les restrictions dans l’accessibilité, un mode de gouvernance de la mobilité des populations. Même si les actions spectaculaires comme les opérations de sauvetage en mer de réfugiés naufragés continuent d’avoir un écho important dans les opinions publiques, il faut également prendre acte du fait que les politiques gouvernementales se sont durcies depuis la crise des réfugiés. Les gouvernements actuellement au pouvoir en Italie et en Grèce ont opté pour une politique de sabotage, sinon de criminalisation, de ces actions de sauvetage. Dans les Balkans et en Europe centrale, plus de 70 000 réfugiés sont détenus dans des « centres de rétention». Lorsqu’ils ne sont pas enfermés, ils errent sur les routes et dans les villes, ce qui est devenu le sort de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui dorment dans les rues, des campements ou des squats clandestins.

Je me suis souvent demandé comment ils tiennent le coup, physiquement et moralement. Une réponse m’a été apportée par le chauffeur d’un réseau de co-voiturage semi-clandestin qui organisait, avant la crise de la pandémie, des trajets quotidiens entre Paris, Lille, Bruxelles et Cologne. Transportant parfois ce type de passagers, il explique tout simplement que les « errants » ont appris à se rendre invisibles tout en sachant collecter au jour le jour les 15-20 € nécessaires pour s’approvisionner en nourriture avec des compléments d’alcool, de cannabis et de tabac. En fait, ils ne peuvent plus interrompre cette errance permanente car il devient évident alors que leur rêve d’eldorado n’était qu’illusion. Condamnés à ne pas abandonner des rêves illusoires, ils en sont devenus des prisonniers de l’errance… A l’extrême opposé de cette condition infra-humaine, les réfugiés détenus dans les camps de Lesbos se suicident par dizaines, parfois ce sont même des enfants qui décident de mettre fin à leurs jours, tant la vie est devenue insupportable.

Pour Henk van Houtum et Rodrigo Bueno Lacy (2020), il est urgent de reconnaître que l’Europe souffre désormais d’un syndrome auto-immunitaire aggravé. Prolongeant la réflexion de Jacques Derrida sur le syndrome auto-immunitaire en politique, ils expliquent que l’Europe est en train de s’autodétruire lorsqu’elle cherche à immuniser les racines de l’ethos européen[2]. C’est en voulant protéger ce que l’Europe considère comme essentiel, à savoir les droits humains et sociaux, qu’elle a déclenché une action destructrice qui a transformé l’Europe en menace pour elle-même.

La démultiplication des frontières, des contrôles et des checkpoints, les barbelés autour des zones sensibles ou encore les camps de réfugiés appartiennent à ce qu’ils appellent la thanatopolitique. Pour comprendre le sens de ce concept, il suffit de parcourir la presse pour trébucher sur les réfugiés morts dans un camion frigorifique ; qui tombent du ciel lorsque l’avion ouvre le train d’atterrissage ; les morts par noyade qui échouent sur les plages de Lampedusa, de la Manche ou d’Andalousie. Sans oublier l’externalisation de cette thanatopolitique vers les pays frontaliers avec l’UE, leur intégration dans les politiques répressives et de gestion des flux de réfugiés (les hot spots qui forment des bureaux externes de demande d’asile).

Les rapports sur l’état de santé, aussi bien physique que mental, des réfugiés enfermés dans les camps de rétention à Lesbos sont alarmistes tant l’inhumanité des conditions de vie est devenue la norme, mais la lecture des rapports d’enquête d’ONG sur les conditions d’existence dans les pays limitrophes à l’Europe sont bien plus alarmants. Les patrouilles de Frontex sont devenues des actions militarisées.

Les rapports sur l’état de santé, aussi bien physique que mental, des réfugiés enfermés dans les camps de rétention à Lesbos sont alarmistes tant l’inhumanité des conditions de vie est devenue la norme, mais la lecture des rapports d’enquête d’ONG sur les conditions d’existence dans les pays limitrophes à l’Europe sont bien plus alarmants. Les patrouilles de Frontex sont devenues des actions militarisées.

Nous le savons, ce syndrome auto-immunitaire s’est enclenché avec la peur du terrorisme islamiste et l’assimilation de réfugiés à l’entrée de terroristes en Europe. Sachant qu’une large fraction des terroristes de Daesh sont justement originaires d’Europe, cette peur s’est étendue à toute altérité non-européenne. Petit à petit, ce syndrome auto-immunitaire est en train de détruire ce que l’Europe prétendait incarner : la paix, l’entente entre les peuples, le respect des droits humains. Dès lors que ces valeurs ne s’appliquent plus aux non-européens, qu’ils perdent leur ambition universaliste, il est évident qu’elles vont finir par s’étioler de façon endogène, à l’égard de certains groupes sociaux qui ne sont pas « réellement » européens, ou qui ne sont plus euro-compatibles.

Si le concept de maladie auto-immunitaire n’est pas dépourvu d’intérêt sur le plan heuristique, il n’est pas pour autant entièrement satisfaisant sur le plan explicatif. Il faudrait d’abord éviter les causalités inversées : ce n’est pas l’arrivée des réfugiés qui a enclenché ce syndrome, mais au contraire l’incapacité de l’Europe et de ses États-membres historiques à respecter des valeurs auxquelles ils prétendent adhérer. Cette incapacité s’explique par la continuité entre les pays fondateurs de l’Europe (1957, traité de Rome) et leurs empires coloniaux. Peut-être la paix et le respect des droits de l’homme n’étaient-ils qu’un habillage idéologique permettant de recouvrir le passé honteux du fascisme et de plusieurs guerres mondiales pendant lesquelles le militarisme et la barbarie ont fait rage. Peut-être l’idéologie humaniste de l’UE masque-t-elle la continuité d’asservissement des pays du Sud, avec la vente d’armes ou encore une complicité avec la politique impériale états-unienne. Et peut-être l’Europe n’a-t-elle jamais été capable de reconnaître une altérité non blanche comme égale. Pour soigner le syndrome auto-immunitaire disruptif, il faudrait donc décoloniser l’Europe, reconnaître le passé colonial, enfoui mais non réglé.

Aujourd’hui, l’arrivée de réfugiés et l’inversion de migrations confortent les peurs d’une « minorisation des Blancs dans leurs propres pays ». A l’opposé de ce prisme racialiste, il faudrait réhabiliter une vision internationaliste et universaliste qui intègre l’ensemble des combats contre l’oppression et l’exploitation dans une perspective émancipatrice. Ne pas ouvrir cette perspective (théorique et pratique) risque fort de nous laisser désarmés face à la montée des peurs et des crispations identitaires. En effet, lorsque le retour du refoulé colonial coïncide avec une stagnation économique prolongée, une paupérisation des conditions de vie pour les « couches moyennes », le mélange de la « mélancolie post-coloniale » avec les rêveries d’un retour de l’âge d’or – celui où les Européens étaient blancs et dominaient le monde – devient un cocktail particulièrement toxique et dangereux.

***

Bibliographie

- Agier M. (2014), Un monde de camps, Paris, La Découverte, 350 p.

- Banens, M. (2009), « Les migrations internationales vues de l’Europe », in Les Mondes du Travail, n° 7, juin 2009, p. 31-42.

- Barroux, R. (2014), « 230 millions de migrants. Des flux qui ne cessent d’augmenter », in Le Monde, 29 mai 2014, https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/29/230-millions-de-migrants-dans-le-monde-des-flux-qui-ne-cessent-d-augmenter_4428870_3244.html

- Bouquin S. (2016), « Internationale Solidariteit of Fobisch Eurocentrisme ? », in Samenleving & Politiek, juillet 2016. Lien vers la version en ligne https://stephenbouquin.wordpress.com/2016/06/21/internationaal-socialisme-versus-fobisch-eurocentrisme/

- Bouquin S. (coord.) (2008), Résistances au travail, Paris, Syllepse, 280 p.

- De Genova N. (2016), « The “Crisis” of the European Border Regime: Towards a Marxist Theory of Borders », in International Socialist Journal, n° 150, avril 2016 ; traduction française « La crise du régime frontalier européen : vers une théorie marxiste des frontières, disponible sur le site de Contretemps, https://www.contretemps.eu/europe-frontieres-theorie-marxiste/

- De Genova N. (entretien avec) Postcolonial Borderwork, Migrant Illegality and the Politics of Incorrigibility, 15 décembre 2020. https://www.alainet.org/en/articulo/210192

- De Genova, N. (2010), « Migration and Race in Europe: The Trans-Atlantic Metastases of a Post-Colonial Cancer », in European Journal of Social Theory, 13 (3) 4°, 5-419.

- Duel N., Vetter T. O. (2020), « The Employment and Social Situation in Germany, Report for the Commission of Social Affair », European Parliamant, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies ; DG for Internal Policies, PE 648.803, mai 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648803/IPOL_STU(2020)648803_EN.pdf

- Eker M., Houtum H. van (2013), Borderland, Blauwdruk, Wageningen. Garelli G, Sciurba A., Tazzioli M. (2018), « Mediterranean Movements and the Reconfiguration of the Military-Humanitarian Border in 2015 », in Antipode, vol. 50, n° 3, juin 2018, p 662-672. https://doi.org/10.1111/anti.12385

- Garelli G., Tazzioli M . (2018), « Containment Beyond Detention : The Hotspot System and Disrupted Migration Movements Across Europe », in Society and Space 0 (0), p. 1-19.

- Garelli G., Tazzioli M. (2018), « The Biopolitical Warfare on Migrants : EU Naval Force and NATO Operations of Migration Government in the Mediterranean », in Critical Military Studies, DOI 10.1080/23337486.2017.1375624

- Habermas J. (2018), Are we Still Good Europeans ?. https://www.socialeurope.eu/are-we-still-good-europeans

- Houtum H. van, Bueno Lacy R. (2020), « The Autoimmunity of the EU’s Deadly B/ordering Regime ; Overcoming its Paradoxical Paper », DOI 1080/14650045.2020.1728743

- Houtum H. van, 2010, « Human Blacklisting: The Global Apartheid of EU’s External Border Regime », in Society and Space, vol. 28, p. 957-976,

- Houtum H. van, Lucassen L., (2016, 2017), « Voorbij Fort Europa, een Nieuwe Visie op Migratie», in Atlas Contact. https://www.atlascontact.nl/boek/voorbij-fort-europa/

- Houtum, H., van, R. Bueno Lacy (2015), « EU’s Self-Threatening Border Regime », in The Broker Online https://www.thebrokeronline.eu/the-eu-s-self-threatening-border-regime/

- Jacobsen C., Karlsen M.-A., Khosravi Shahram (2020), Waiting and the Temporalities of Irregular Migration, DOI https://doi.org/10.4324/9780429351730

- Mauleman B., Hooghe M., Trappers A., Reeskens T. (2008), « Migration to European Countries: a Structural Explanation of Patterns, 1980-2004 », in International Migration Review,42, n° 2, p. 476-504.

- Shaw F. (2014), « A Borderline Question: ‘The End of Sykes-Picot?” » http://foreignaffairsreview.co.uk/2014/09/a-borderline-question-the-end-of-sykes-picot/

[1]. Entretien avec Nicholas De Genova, 2020.

[2]. Pour Jacques Derrida, une structure sociale peut parfois être amenée à détruire sa propre protection tout en prétendant se défendre contre une agression ou un corps étranger. Elle tend à s’immuniser contre son propre système immunitaire (Derrida, 2003). Cette hypothèse est au centre de l’analyse de Henk van Houtum et de Rodrigo Bueno Lacy (2020), « The Autoimmunity of the EU’s Deadly B/ordering Regime; Overcoming its Paradoxical Paper, Iron and Camp Borders », in Geopolitics, 25, 3, p. 706-733, DOI : 10.1080/14650045.2020.1728743